【昭和に答えあり】60代グランパが実感!心が豊かになる「もったいない精神」とSDGsな暮らし

皆さん、こんにちは。64歳グランパです。

スマートフォンの画面を眺めていると、ふと昭和の時代を思い出すことがあります。「あの頃は、こんなに便利じゃなかったけど、何か心が満たされていたなあ」って。

私自身、60代になり人生を振り返る中で実感するのは、昭和という時代にこそ、現代の私たちが探し求めている「心の豊かさ」や「人とのつながり」のヒントが隠れているということなんですね。

デジタル技術のおかげで、生活は格段に便利になりました。でも、その便利さと引き換えに、私たちはどこか大切なものを失ってしまったのではないか、という不安だなあ、という気持ちも大きくなっているように思うんです。

今回は、昔ながらの「もったいない 精神」を令和のSDGsの視点で見直し、私たちシニア世代が、心豊かで持続可能な暮らしを送るための、具体的な5つの知恵をお届けします。

✨ この記事があなたにお届けするもの

- ✅ 昭和の「もったいない精神」を現代のSDGsに活かす具体的な方法

- ✅ デジタル時代だからこそ必要な「手書き」や「アナログ」の温かさ

- ✅ 「顔の見える関係」を復活させるための、無理のない近所付き合いのコツ

- ✅ 【結論:安心マーク想定】お金をかけずに人生を豊かにする「昭和式ミニマリズム」

私が64歳になって気づいた「もったいない精神」の真価

私たち昭和30年代から40年代生まれの者にとって、「もったいない」は、祖父母や両親から口うるさく言われた、生活の基本でした。

物が豊かになった今、つい「壊れたら新しいものを」と考えがちですが、先日、若いご夫婦と話した時、彼らが「どうすればゴミを減らせるか」「服を長く着るにはどうしたらいいか」と真剣に悩んでいるのを聞いて、いやあ、びっくりしました。

彼らが求めているのは、まさに私たちが昔ながらに実践していた「もったいない 精神」そのものだったんですね。これは、単なる節約術ではなく、資源や物に宿る命を大切にするという、日本人が持つ美しい価値観ではないでしょうか。

【失敗談との対比】昭和の知恵を捨てて私が「泣いた」経験

私も一度、この知恵を忘れて失敗したことがあります。

趣味のカメラのレンズフードが壊れた時、すぐに家電量販店に行って新しいものを買ったんですね。家に帰ってふと見ると、母からもらった古い裁縫箱が目に入りました。

そこにあった古い接着剤と細い針金で、壊れたレンズフードをあっという間に修理できたんです。

新しく買った品物を見て、「ああ、無駄な出費をしてしまったな」「物を大切にするということを忘れていたな」と、情けない気持ちでいっぱいになり、本当に泣きそうになりました。新しいものを買う前に、「直せないかな?」と考えるひと手間。これが、昭和の暮らしの核心だったんですね。

💡 グランパの教訓:

「修理」は「購入」よりも遥かに価値のあるクリエイティブな行為です。物を直して使い続けるという小さな成功体験が、現代のSDGs達成への最大の近道だと、私は思うんですね。

昭和の知恵を現代に活かす5つの具体的方法

【方法1】「顔の見える関係」を意識的に作る

昭和の時代は、商店街や近所の人との「顔の見える関係」が当たり前でした。今の若い世代は、人間関係の希薄化に悩んでいるそうです。

エレベーターや共用部分で出会った時の「おはようございます」という挨拶から、徐々に関係を築いていく。無理はせず、昔の電話機のようにシンプルに、まずは声をかけることから始めると、心の潤いになると思うんですね。

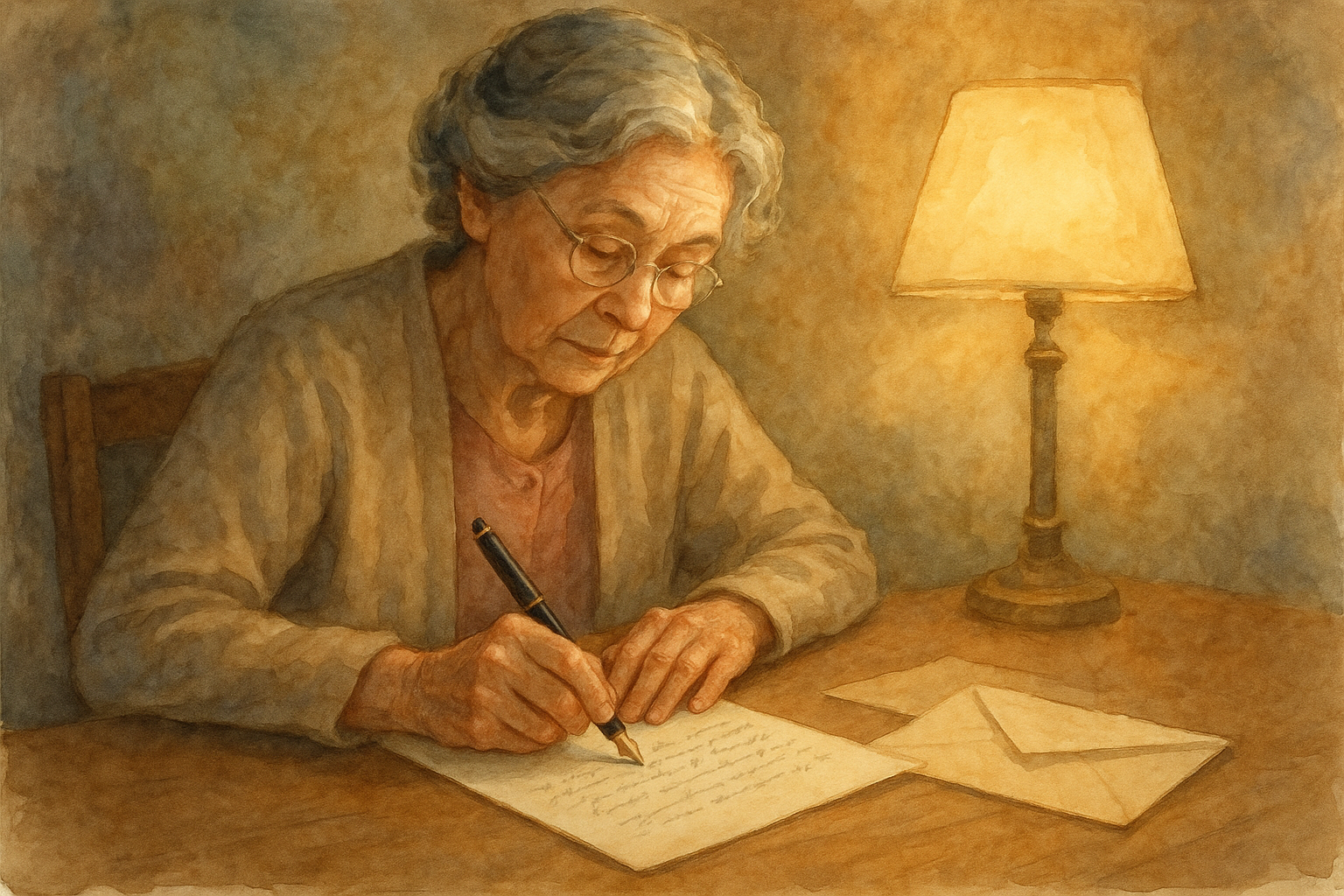

【方法2】「手紙」で心を伝える習慣を復活させる

LINEやメールが主流の現代ですが、手書きの手紙には、デジタルでは伝わらない温かい温度感があります。

特に、感謝の気持ちや、遠方に住む孫への近況報告は、短い葉書でも良いので、ぜひ手書きで送ってみてください。受け取った時の喜びは、予想以上のものだと私は思うんですね。

【方法3】「お裾分け文化」で地域のつながりを育む

野菜をたくさんもらったら近所に配る、美味しいお菓子を見つけたらおすそ分けする。この「分かち合い」の精神こそが、昭和の地域コミュニティを支えていました。

これもまた、食べ物を無駄にしないというもったいない 精神に基づいた、現代の食品ロス削減に繋がるSDGsな行動だと思うんです。家庭菜園の恵みや、手作りの品を「作りすぎたから」という気遣いで贈ってみるのはいかがでしょうか。

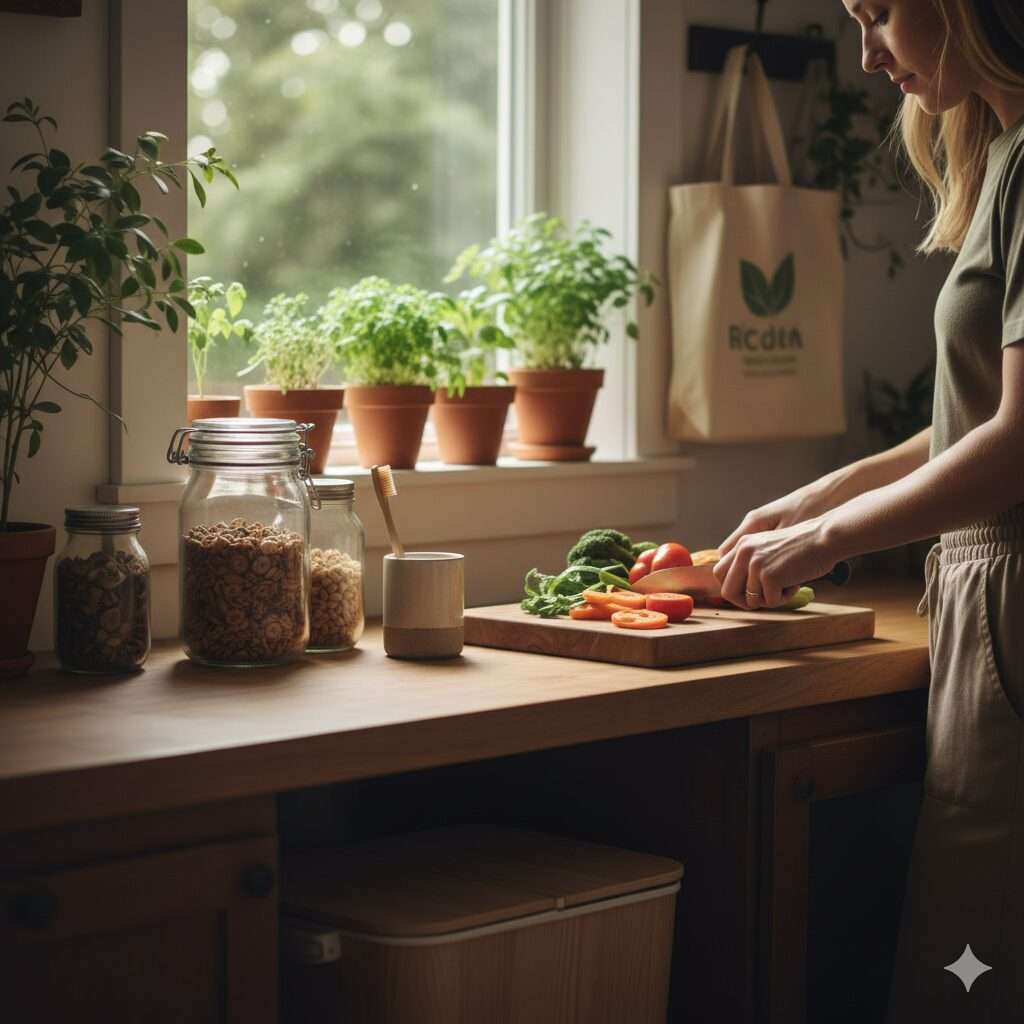

【方法4】「もったいない」精神でSDGsな暮らしを実践する

先ほどの失敗談でも触れましたが、「もったいない」は、私たちが世界に誇れるライフスタイルです。

物を直す「リペア」、古着を小物に作り替える「リメイク」、そして食べ物を最後まで使い切る「工夫」など、私たちが培ってきた知恵は、まさに現代の持続可能な開発目標(SDGs)そのものなんですね。

出典(環境省)によると、「もったいない」という言葉は、世界からも注目されているとあります。環境省の啓発活動でもこの精神が掲げられており、私たちの暮らしは、世界を変える力を持っていると私は思うんですね。

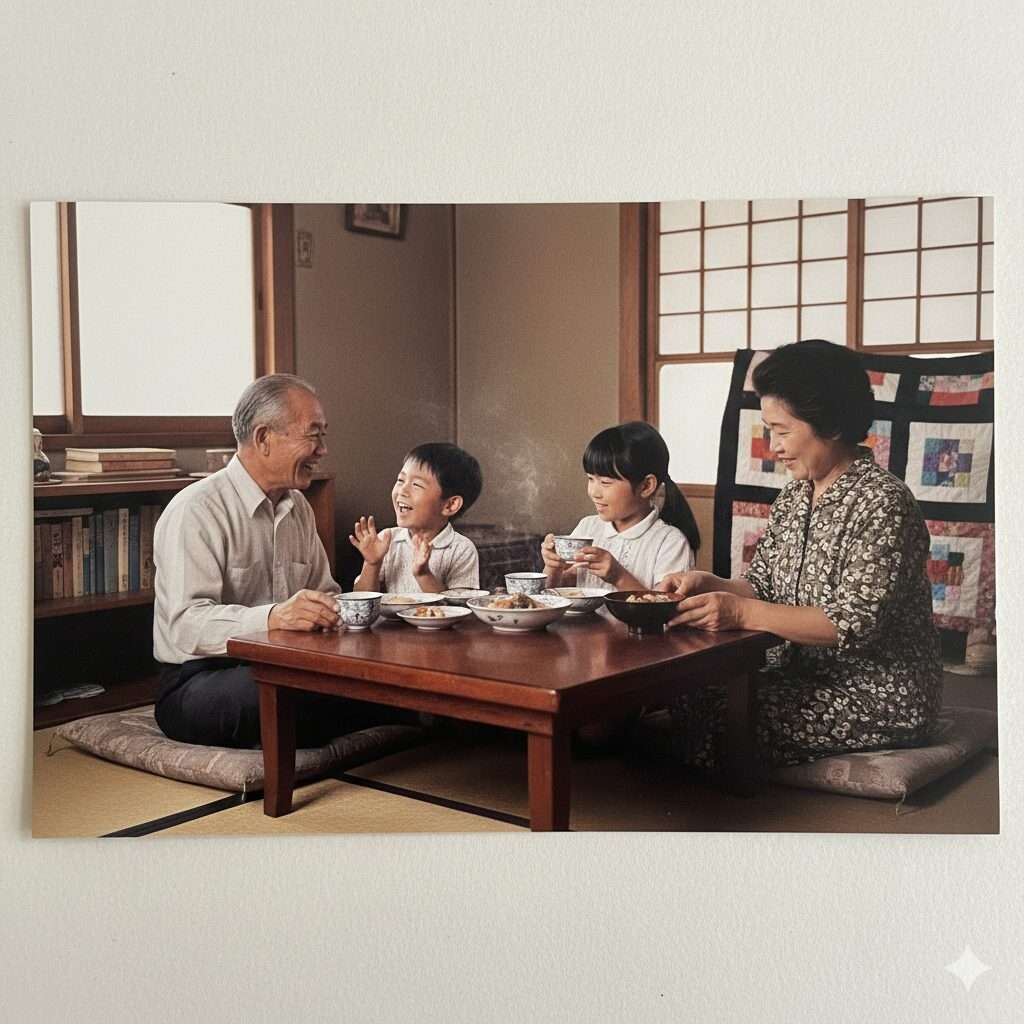

【方法5】「世代間交流」で知恵を受け継ぐ

昔は三世代同居が当たり前で、知恵や技術が自然と受け継がれていました。今は核家族化が進み、その機会が減ってしまいましたね。

交換学習という形で、私たちシニアは孫に昔ながらの知恵(例:簡単な料理、手芸、裁縫など)を教える代わりに、スマホの使い方やアプリの使い方を教えてもらうのはいかがでしょうか。

お互いにとって、とても楽しく助かる学びの場になると思うんですね。

応用テクニック:昭和の知恵とデジタルを組み合わせる

昭和の知恵を現代に活かすには、デジタルを敵にする必要はありません。むしろ、上手に利用すると、その知恵はもっと遠くまで伝わるんです。

| 昭和の知恵 | デジタルでの応用(ハイブリッド暮らし) |

|---|---|

| もったいない(リペア) | YouTubeで修理方法の動画を見てチャレンジする。 |

| お裾分け文化 | 地域のSNSや掲示板で、不用品や余剰野菜の交換会を呼びかける。 |

| 手紙の温かさ | デジタルの写真に手書きのメッセージを添えて印刷し、郵送する。 |

まとめ:昭和の知恵で、心豊かな現代生活を

64歳になった私が改めて実感するのは、昭和の時代に当たり前だった価値観の多くが、現代人が求める「心の豊かさ」そのものだということです。

「もったいない 精神」を核とした私たちの暮らし方は、まさにSDGsの理念と重なり、次世代に胸を張って伝えられる智恵だと思うんですね。

【結論:安心マーク想定】お金をかけずに人生を豊かにする「昭和式ミニマリズム」

昭和の知恵は、「物を少なく持つ」のではなく、「今ある物を最大限に活かしきる」というミニマリズムです。これは、買い物を減らし、修理を楽しむという点で、経済的にも精神的にも、私たちシニアの生活を豊かにしてくれる、とても助かる考え方だと思います。

大切なのは、昭和の全てを懐かしむのではなく、現代に活かせる知恵を選択的に取り入れることです。今日からでも始められること。それは、壊れたものを捨てる前に、一度立ち止まって「直せないかな?」と考えてみることかもしれません。

わくわく昭和セカンドライフ編集部より(64歳グランパより)

このブログを通じて、同世代の皆さんと共に、昭和の良さを現代に活かす方法を探求していきたいと思います。皆さんの体験談やアイデアもぜひお聞かせください。

🔗 あわせて読みたい関連記事

🌟最後までお読みいただきありがとうございました🌟

この記事が、あなたの「わくわくするセカンドライフ」のヒントになれば嬉しいです。

64歳から始めた私の挑戦は、まだまだ続きます。

同世代の皆さんと一緒に、新しい発見と学びを共有していきたいと思っています。

ブログでは、シニア世代のリアルな体験談、デジタル挑戦の記録、

昭和の知恵を現代に活かすアイデアなど、毎日を豊かにする情報をお届けしています。

「私にもできるかも?」「これ、試してみたい!」

そんな気持ちになったら、ぜひ他の記事もご覧ください。

あなたの人生がもっと輝くヒントがきっと見つかります。

同じ時代を生きてきた仲間として、これからも一緒に学び、成長していきましょう!

コメント